Kultur Management Magazin

- Geschrieben von Stefan Diebitz -

In diesem Jahr wenden sich die Lübecker Museen ihren „Nachbarn im Norden“ zu. Mit einer Schau, in der die „Begegnungen zwischen dem Polarkreis und Lübeck“ dargestellt werden, beteiligt sich die Völkerkundesammlung.

Kaum jemand weiß, dass die Hansestadt Lübeck seit 1893 eine beträchtlich große völkerkundliche Sammlung besitzt – mehr als 26.000 Objekte! –, aber woher soll man das auch wissen? Sie wurde ja seit Jahren nicht mehr präsentiert und ruht im Verborgenen. Jetzt endlich soll sich das wieder ändern. Den Anfang macht eine hochinteressante Ausstellung im St. Annen-Museum, in der das Verhältnis Lübecks zum Norden beleuchtet wird – und zwar aus beiden Richtungen.

- Geschrieben von Stefan Diebitz -

In Lübeck stellt eine Kabinettsausstellung mit hochwertigen Exponaten aus acht Jahrhunderten die Kulturgeschichte nicht allein des Briefes vor.

Es ist die schöne Villa des Brahms-Instituts der Musikhochschule Lübeck, in der die kostbaren Dokumente vorgestellt werden, aber obwohl sogar ein Brief von Ludwig van Beethoven (1770-1827) ausgestellt wird, steht keineswegs die Musik im Vordergrund. Vielmehr gehören die Exponate sehr verschiedenen Bereichen an, zum Beispiel dem der diplomatischen Korrespondenz des hohen Mittelalters oder dem der ausdrucksstarken Eigenwerbung phantasievoller Künstler der Gegenwart. Einmal handelt es sich um eine strenge amtliche Anweisung auf Schreibmaschine, ein anderes Mal um ein ethnologisches Objekt. Eine bunte Mischung!

- Geschrieben von Dagmar Reichardt -

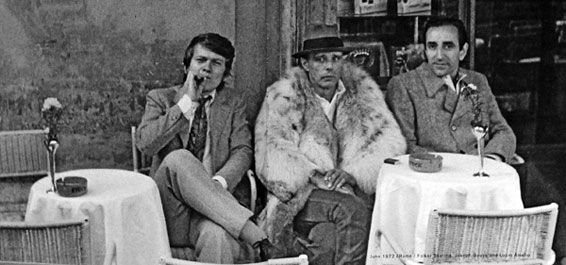

„Mi casa tu casa“ lautet der Titel vom soeben erschienenen Buch von Franz Maciejewski über das Leben, Wirken und die Liebe zur Kunst des Berliner Galeristen Folker Skulima. Frei übersetzt heißt das spanische Sprichwort: „Fühl dich wie zu Hause“. Tatsächlich ist das Bild des Hauses die zentrale Metapher, um die sich dieses Portrait einer „Galerie auf Wanderschaft“ durch Raum und Zeit, deren wechselvolle Geschichte und innovativen Gründer dreht. Im Mittelpunkt: transkulturelles Networking als deutsch-europäisches Erfolgsrezept auf dem internationalen Parkett der zeitgenössischen Kunstszene.

- Geschrieben von Isabelle Hofmann -

Es war das Highlight der Biennale von Venedig 2017 und ist wohl das schönste historische Tableau, das jemals in Hamburg zu sehen war: Unter dem Titel „Im Schatten von Venus“ breitet die neuseeländische Künstlerin Lisa Reihana im MARKK, Museum am Rothenbaum eine gigantische Videoinstallation. aus. Ein bewegtes Breitband-Panorama, das verführerisch mit romantischen Südseeklischees spielt und dabei kritisch die Kolonialisierung hinterfragt.

Man kann nur hoffen, dass die Corona-Zwangspause von kurzer Dauer ist, damit noch viele Besucher in den Genuss dieser hinreißenden Slow-Motion-Show kommen.

- Geschrieben von Stefan Diebitz -

Günter Grass war ein Doppeltalent, ein bekannter Autor, der nicht nur schreiben, sondern auch ziemlich gut zeichnen und malen konnte und beides nur zu gerne tat.

Die Sonderausstellungen im Günter Grass-Haus in Lübeck sind folgerichtig Doppelbegabungen gleich ihm gewidmet – normalerweise. In diesem Jahr allerdings nicht, denn es geht hauptsächlich um Fußball und nur beiläufig um Dichtung und Kunst.

- Geschrieben von Stefan Diebitz -

Die Beschreibung der Stoa der griechischen Stadt Megalopolis und ihrer Ausgrabung bietet ein schmales Buch mit zahlreichen Schwarzweißfotos und Zeichnungen.

Im Werk Oswald Spenglers, „Der Untergang des Abendlandes“, ist Megalopolis der von ihm geprägte Ausdruck für eine Riesenstadt, wie es sie zu seinen Lebzeiten noch gar nicht gab. Ob er wohl gewusst hat, dass es tatsächlich eine Stadt – aber eine ziemlich kleine Stadt – dieses Namens gab, noch dazu mit einem Ursprung in der Antike? Gegründet worden war sie als „Megalopolis“, aber im Verlauf von mehr als zwei Jahrtausenden verlor sie ihren Endkonsonanten und heißt deshalb heute nur noch „Megalopoli“.

- Geschrieben von Stefan Diebitz -

Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen bei einem Besuch der Universitätsbibliothek von Uppsala gehört der „Codex Argenteus“, die mit silberfarbener Tinte auf purpurgefärbtes Pergament geschriebene Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila aus dem 4. Jahrhundert.

Eine Bibel in Gotisch – das war die Grundlage, auf der Germanistikstudenten diese frühe germanische Sprache lernen mussten, in der man das „Vaterunser“ noch ganz gut wiedererkennen kann: »atta unsar þu ïn himinam«.

- Geschrieben von Isabelle Hofmann -

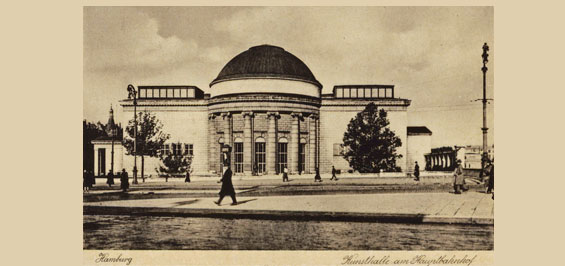

Die Hamburger Kunsthalle feiert ihren 150. Geburtstag kommendes Wochenende (31.8./1.9.2019) mit einem „Fest für uns alle“ bei freiem Eintritt, sowie vier neuen Ausstellungen.

„Ein Bürgerhaus, tief verankert in der Stadtgesellschaft“. So charakterisiert Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda die Hamburger Kunsthalle. Auch für ihn ist dieses Jubiläum ein ganz besonderes. Zum Ersten, weil der neue Direktor Alexander Klar (er leitete zuvor das Museum Wiesbaden) spürbar frischen Wind in dieses „demokratische Haus“ bringt und sich darauf freut, es künftig auch für andere Künste zu öffnen. Zum Zweiten, weil rund tausend ausgestellte Werke ab sofort online über die Website verfügbar sind. Und zum Dritten, weil die Entstehungsgeschichte der Hamburger Kunsthalle so besonders ist.

- Geschrieben von Claus Friede -

Die Idee zu Städte- und Gemeindepartnerschaften, wie wir sie heute kennen, entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, ab 1947 in Deutschland. Ausgehend von der britischen Besatzungsmacht sollten freundschaftliche Beziehungen zwischen deutschen und britischen Städten aufgenommen werden, um Völkerverständigung „von unten“ zu ermöglichen.

Die durch zwei verheerende Weltkriege in Europa aufgerissenen Wunden, Ängste und Vorbehalte sollten dadurch schneller heilen, indem Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammengeführt werden. Die persönliche Auseinandersetzung, über Sprach- und Kulturbarrieren hinweg, galt als eine langfristige und effektive sowie öffentlichkeitswirksame Methode. [1]

- Geschrieben von Claus Friede -

Stadtmarketing darf die Augen nicht davor verschließen, dass digitale zeitgemäße Medien, erweiterte und virtuelle Realitäten, Echtzeit Kommunikation und schneller technologischer Wandel immer bedeutsamere Stellenwerte erhalten. Umfragen (1) zeigen, dass digitale Medien bei Touristen, BesucherInnen und KundInnen auf großes Interesse, hohe Nutzung und positives Feedback stoßen. Allerdings sind Stadtmarketing und Stadtkommunikation nur mit Bezug auf die „Biographie“ der Stadt und deren distinktive Geschichten glaubhaft und erfolgreich.

- Geschrieben von Christel Busch -

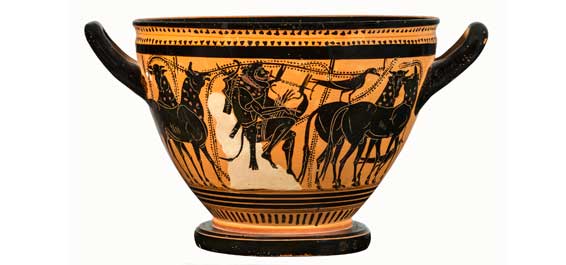

Die aktuelle Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg plaudert viele Geheimnisse aber auch Altbekanntes aus: Dass der griechische Göttervater Zeus ein „womanizer“ war, dürfte hinreichend bekannt sein. Sehr zum Leidwesen seiner Ehefrau Hera.

Zahlreiche Halbgöttinnen und -götter zeugen von seinen amourösen Abenteuern. Um die Gunst seiner Angebeteten zu gewinnen, ging er äußerst listenreich vor. So verwandelte er sich beispielsweise in einen prächtigen weißen Stier, um Europa, die Tochter des phönizischen Königs Agenor zu rauben oder in einen Schwan, um Leda, Tochter des ätolischen Königs Thestios zu verführen. Aus seinen Liebschaften gingen zahlreiche Kinder hervor, von denen einige ihrem Vater an göttlicher Verehrung in nichts nachstanden, wie die Kriegsgöttin Pallas Athene, der weissagende Apoll, die schöne Aphrodite, der mutige Herakles, der Weingott Dionysos und der stierköpfige Minotaurus.

- Geschrieben von Claus Friede -

Es gibt viel zu tun – noch sehr viel! Vielleicht auch deswegen der recht pragmatische Titel eines Gemeinschaftsprojekts der Häuser der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden: „Kunstbesitz. Kunstverlust. Objekte und ihre Herkunft“.

Es geht schlicht um geraubte, abgepresste, zweifelhaft erworbene, unterschlagene und erbeutete Kunst- und Kulturwerke sowie -objekte. Angefangen von der Kolonialzeit über die diversen Kriege seither, befinden sich – und das gilt für viele Länder und Nationen – Werke in öffentlichen und privaten Sammlungen, die eigentlich anderen gehören. Wer die jeweils sind, ist teilweise nur sehr mühevoll – wenn überhaupt – herauszufinden. In den Museen spricht man von Provenienzforschung und da verraten die Rückseiten von Bildern oder die Unterseiten von Objekte sowie Akten voller Papiere, historische Kataloge und Publikationen oft mehr, als die Kunstwerke selbst.

- Geschrieben von Christel Busch -

„Ich habe heute die ganze, umfassende Bestialität dessen gesehen, was eines der schrecklichen Konzentrationslager der Nazis war“, schrieb US-Leutnant Albert Gaynes in einem Brief Ende April 1945 an seine Frau Debbie in New York.

Weiter heißt es „Ich habe den gottlosen Anblick selbst, mit meinen eigenen Augen, gesehen. Debbie, ich hoffe, Du wirst niemals das sehen, was ich bis zu meinem Tod vor Augen haben werde.“ Auf acht Seiten versucht Gaynes, sein Entsetzen und den menschenverachtenden Horror der Nazis in Worte zu fassen. Dem Brief fügte er dreizehn Fotografien des US-Sergeanten Robert J. Hartwig bei, welche die Befreiung der Opfer im Dachauer Außenlager Landsberg-Kaufering dokumentieren. Fünfzig Jahre später hat die amerikanische, in Israel geborene Künstlerin Yardena Donig-Youner die Dokumente zu einer Ausstellung „A Letter to Debbie“, verarbeitet.

- Geschrieben von Christel Busch -

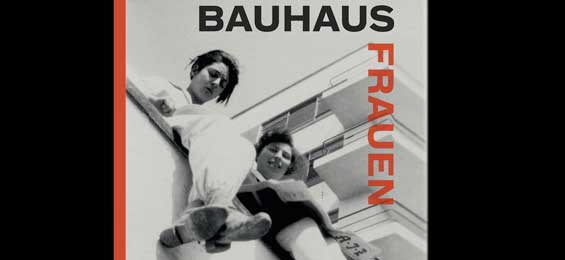

Walter Gropius, Josef Albers, Lászlo Moholy-Nagy oder Wassily Kandinsky und Ludwig Mies van der Rohe gelten heute als Ikonen des modernen Designs und der Kunst und Architektur. Sie gingen in die Annalen der Kunstgeschichte ein. Ihre weiblichen Kolleginnen fanden dagegen nur wenig Beachtung und gerieten im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in Vergessenheit.

Zu Unrecht! Erst in den letzten Jahren treten diese herausragenden Bauhausfrauen, die ebenfalls neue Maßstäbe für Architektur, Design und Kunst setzten, wieder in das Licht der Öffentlichkeit und aus dem Schatten ihrer männlichen Kollegen.