Kolumne – Meinung und Widerspruch

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

„Die Heiterkeit (ist das) Prinzip und bleibendes Moment aller Kunst, auch der tragischen…“ (Aus dem Brief Arnold Ruges an Robert E. Prutz vom 1. Dezember 1839)

Es gibt diese Momente im Leben, in denen der Mensch des Trostes auf das Äußerste bedürftig ist. Weil Ereignisse über ihn gekommen sind, denen standzuhalten auch unter größter Kraftanstrengung kaum möglich zu sein scheint. Da wünscht sich manch einer Beistand, woher und von wem auch immer; und findet keinen. Weil die Nähe eines mitfühlenden Menschen gegen die Niedergeschlagenheit keine Abhilfe zu geben vermag.

- Geschrieben von Stefan Diebitz -

Wie kommt es, dass sich immer wieder auch gebildete und intelligente Menschen von Demagogen verführen lassen? Wie erklärt sich der Erfolg verlogener, auf den ersten Blick leicht zu durchschauender Propaganda?

In Europa, sogar in der ganzen Welt scheinen Demagogen die Macht zu übernehmen. Oder sie haben sie schon übernommen.

- Geschrieben von Anna-Maria Maak -

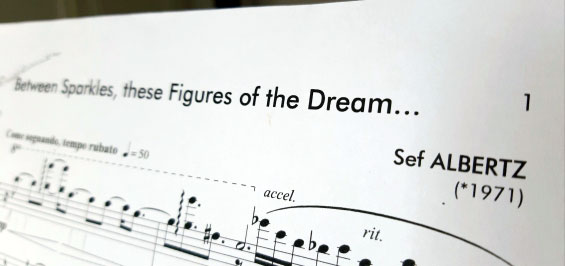

„Altissima quaeque flumina minimo sono labi“ (dt.: Je tiefer ein Wasser, um so lautloser gleitet es dahin – Stille Wasser gründen tief) sagt ein lateinisches Sprichwort. Treffend beschreibt es das markante und vielseitige künstlerische Schaffen des venezolanisch-deutschen Komponisten Sef Albertz (*1971).

Seit nicht weniger als zwei Jahrzehnten bin ich bestens vertraut mit Albertz‘ Oeuvre, seiner Klangwelt, seinen kompositorischen Ansätzen. Stets aufs Neue faszinierend ist dabei die weltoffene Art und Weise, mit der er verschiedene Elemente und Stimmungen aus unterschiedlichen Kulturen miteinander vereint.

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

‚Aus sich heraus‘, diese drei unscheinbaren Worte implizieren Mehreres. Und dieses Mehrere ist vor allem in der nicht nur musikalischen Kunst von Bedeutung. Vor allem jedoch: Diese Bedeutungsvielfalt ist in dieser speziellen Einspielung des Violinkonzerts in D-Dur op. 35 von Peter Tschaikowsky in all ihren Facetten präsent.

Gemeint ist damit, dass genau genommen nicht zu sagen ist, wer hier eigentlich dafür verantwortlich zeichnet, oder der Taktgeber dafür ist, dass wirklich alle Beteiligten aus sich heraustreten, indem sie der Komposition Gehör verschaffen.

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

„Betrachtet man als das Eigentümliche des Genius die Harmonie der Seelenkräfte, welche, jede für sich stark und regsam, im muntersten Wechselspiel doch niemals eine die andere stören oder ihre Wirksamkeit durchkreuzen, sondern ungesucht, ohne ängstliche Wahl oder mühsamen Kampf, in der Vollbringung dessen zusammenstimmen, was jedesmal das Angemessene ist: wo findet sich diese Spiegelklarheit der Seele, welche durch die heftigsten Stürme wohl bewegt, aber nicht getrübt werden kann, schöner als“ – ich verlasse das Original – bei Sayaka Shoji?

(David Friedrich Strauss, Vergängliches und Bleibendes im Christentum. Selbstgespräche. Zweiter Teil (1838))

- Geschrieben von Jürg Lützelschwab -

Ein Montagmorgen im Februar kurz vor 4 Uhr. Und wieder stehe ich da, einmal mehr. Ich weiß nicht mehr wie viele Male ich schon auf das Schlagen der Uhr gewartet habe.

Auf die plötzliche Stille in einer mit tausenden Menschen angefüllten Stadt, auf den absolut magischen Moment der Stille direkt vor dem Morgenstreich.

Herzklopfen. Eins, zwei, drei, vier.

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

Zugegeben, das Spiel dieser Violinistin macht mich sprachlos. Weswegen ich in einem fünften Anlauf den Versuch unternehme, in Worte zu fassen, was in Worte zu fassen so unglaublich schwierig ist.

Ein wirkliches Genie, wer oder was das ist? Was folgt ist ein Versuch, per Exemplifizierung für so etwas wie Klarheit zu sorgen. Denn das folgende Beispiel kann lehr- und hilfreich sein zu begreifen. Der Gegenstand: das Violinkonzert in d-Moll op. 47 von Jean Sibelius; die Soloviolinistin: die japanische Geigerin Sayaka Shoji, die zu dem Zeitpunkt, als dieses Konzert (siehe Anhang) erklang, gerade erst ihr 21. Lebensjahr erreicht hatte.

- Geschrieben von Peter Schmidt -

Als der Intendant der Hamburgischen Staatsoper, Gustav Everding, 1975 überraschend seinen Wechsel nach München verkündete, kam es zu einer Sondersitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst der Hamburgischen Bürgerschaft.

Die Sitzungen waren seinerzeit noch nicht öffentlich, der Ablauf vertraulich. Den Parlamentsmitgliedern drohten Sanktionen, wenn sie Informationen nach draußen trugen.

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

Es ist eine ganz seltene Erfahrung, dass Soloinstrumentalisten sich selbst während ihres Spiels vergessen machen. In der Regel ist es ja vielmehr umgekehrt so, dass Solisten qua Solisten sich in den Vordergrund spielen, weil sie sich ohnehin genau dort von Berufs wegen befinden.

Aber um dieses an Äußerlichkeiten Maß nehmende Vergessen soll es im Folgenden gar nicht gehen. Es handelt sich vielmehr darum, dass Solisten in und während ihres Spiels quasi in ihrem Instrument verschwinden und in diesem Verschwinden sich an den ideellen Ort der Entstehung der jeweiligen Komposition begeben, die sie in statu nascendi zum Erklingen bringen.

- Geschrieben von Dagmar Schneider, mit Fotos von Dagmar Schneider und Cornelia Schiller -

…aber das stimmt ja so nicht ganz, wenn wir mal schonungslos ehrlich sein wollen, denn ich war nicht von Anfang an dabei – erst so ab der 14. dieser Nächte, glaube ich. Da die Hansestadt ihre Lange Nacht der Museen seit 2000 entsprechend durchnummeriert, fand also auf jeden Fall die 20. dieser Art statt.

(Und wenn Corona sich nicht eingemischt und Kulturhungrige weggescheucht hätte, wäre es sogar die 23. gewesen.)

Nach drei Jahren Darben lautet das Motto der Museen: „Wir bleiben wach!“ Eigentlich hätten sie ja auch behaupten können: „Wir sind die ganze Zeit wach geblieben!“

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

Es gibt diese musikalischen Einspielungen, die bereits bei der ersten Note aufhorchen lassen. Weil man spürt, dass diese Interpretation mit Varianten aufwarten wird, die einem bei anderen Darbietungen bislang nicht begegnet sind.

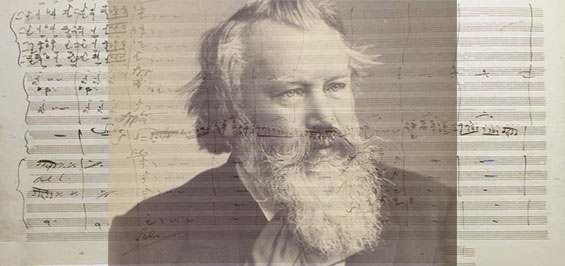

Diesen Fall sehe ich in dem Zusammenspiel der japanischen Violinistin Sayaka Shoji, der russischen Cellistin Tatjana Vassiljeva mit dem Ural Philharmonic Orchestra unter der musikalischen Leitung Kazuki Yamadas realisiert. Vor circa acht Jahren brachte dieses Ensemble das Doppelkonzert a-Moll für Violine, Violoncello und Orchester op. 102 von Johannes Brahms zur Aufführung. Diese zwei Jahre nach der 4. Sinfonie entstandene Arbeit ist das letzte Orchesterwerk des Komponisten.

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

Musikalische Entdeckerfreuden meint in diesem Zusammenhang gleich mehrerlei.

Und der Zusammenhang ist der folgende: Das unter Coronabedingungen stattgefundene, d. h. zuhörerfreie sinfonische Musizieren des Frankfurter Radio Sinfonieorchesters unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada. Gespielt wurde das Violinkonzert a-moll op. 53 Antonín Dvořáks mit der Solistin Hilary Hahn.

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

Man sollte sich, wo und wie es sei, davor hüten, in Superlativen zu schwelgen. Zumal bei musikalischen Darbietungen läuft man Gefahr, über dem überschwänglichen Lob des Orchesters oder des Solisten den eigentlichen Verursacher und Initiator für das Übersprudeln der Gefühle zu vergessen. Nämlich den Komponisten.

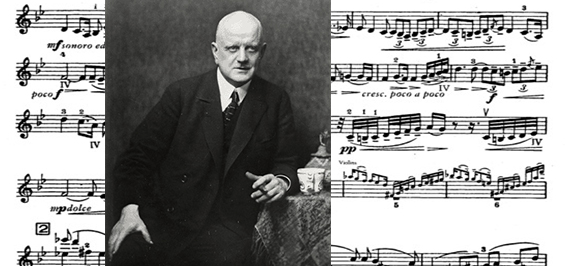

In diesem Fall der finnische Komponist Jean Sibelius (1865-1957) mit seinem Violinkonzert in d-Moll op. 47 aus den Jahren 1903 bzw. 1905.

- Geschrieben von Frank-Peter Hansen -

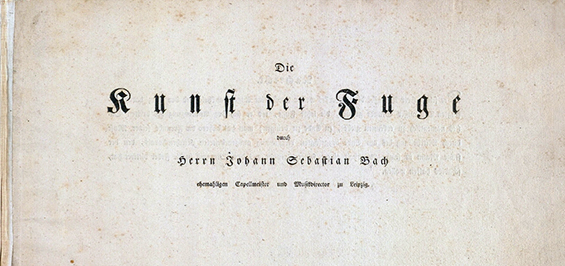

Johann Sebastian Bachs fragmentarisch überlieferte Die Kunst der Fuge – ein Zyklus von vierzehn Fugen und vier Kanons (BWV 1080) – und die Goldberg-Variationen sind beide für das Pianoforte, das Cembalo oder die Orgel in Noten gesetzte ‚Avantgardestücke‘.

Zu ergänzen ist freilich, dass Bach, der während der Arbeit an dem erstgenannten Werk gestorben ist, keine Angaben über die Instrumentierung gemacht hat. In der musikalischen Fachwelt ist man sich aber insgesamt darin einig, dass es sich um eine Arbeit für ein Tasteninstrument handelt.