Kultur Management Magazin

- Geschrieben von Carola Hug -

München, Kunstareal, beste Lage in Schwabing, gleich gegenüber liegt das Museum Brandhorst. Wer die Räume der Galerie Thomas betritt, ist beeindruckt. Nolde, Chagall oder Schlemmer – Silke Thomas und ihr Vater Raimund sind auf deutschen Expressionismus spezialisiert.

- Geschrieben von David Böhringer -

Ein Stiftungsjubiläum ist ein guter Grund die Vergangenheit Revue passieren zu lassen, innezuhalten und das Geschaffene rückwirkend zu betrachten, aber auch, um zu überprüfen, ob die einmal gesetzten Ziele auch zukünftig noch von Relevanz sind und wohin Inhalte und Ausrichtung steuern sollen.

Zugegeben, im tiefen Tal der europäischen Zinspolitik haben viele kleinere und mittlere Kunststiftungen schwer zu leiden und sogar um das Überleben zu kämpfen. Sie müssen sich einschränken und einerseits erfinderisch versuchen finanzielles und künstlerisches Niveau zu halten und andererseits permanent am Publikum zu bleiben. Die Aufgabe ist nicht einfach, aber machbar.

- Geschrieben von Verena Maria Eckl, Kristīne Neikena, Roberts Putnis, Agnese Vasermane -

„'s gibt von Kindern nicht mehr viele, wie du, mein Sonnenschein“, Zeile aus einem jüdischen Wiegenlied (1943/Lager Precu).

Nachdem sich die elektronisch gesicherte Eingangstür, begleitet durch das einladende Lächeln der betagten Empfangsdame, summend hinter dem Besucher schließt, vermittelt der über mehrere Stockwerke recht weite Weg in die Räume des Rigaer Museums „Juden in Lettland“ eine Selbstverständlichkeit.

- Geschrieben von Isabel Wimmershoff, Claus Friede -

Riga, Lettlands sympathische Hauptstadt galt schon im 17. Jahrhundert als kulturelles und politisches Zentrum lettischer Juden. Bis zu Beginn des ersten Weltkriegs fühlten sich etwa 190.000 Juden in Lettland beheimatet. 1935 waren 11% der Bevölkerung Rigas jüdisch. Auch bei dem Aufbau eines kulturellen Unterhaltungs- und Bildungsnetzwerks, welches Theater, musikalischen Austausch und Religion fokussiert, hat die jüdische Gemeinde wesentliche Anteile am gesamtkulturellen Leben der baltischen Stadt inne gehabt.

- Geschrieben von Christel Busch -

Aby Warburg, Sohn einer reichen jüdischen Bankiersfamilie, Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler, Gründer der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg würde am 13. Juni 2016 seinen 150. Geburtstag feiern.

Er sei „Jude von Geburt, Hamburger im Herzen, im Geiste ein Florentiner", charakterisiert er sich selbst. Wer ist Aby Warburg, dessen Name heute untrennbar mit seiner Heimatstadt Hamburg verbunden ist?

- Geschrieben von Agnese Vasermane -

Am 20. Mai feiert die Lettische Kulturakademie in Riga ihr 25jähriges Jubiläum. Seit 16 Jahren gibt es dort den deutsch-sprachigen Studiengang für „Internationales Medien- und Kulturmanagement“. Ein guter Grund eine Bilanz zu ziehen. Die Nachrichten-Redakteurin des staatlichen Senders „Latvijas Radio“ und Studentin des deutsch-sprachigen Studiengangs, Agnese Vasermane, traf sich zum Interview mit der Rektorin der Lettischen Kulturakademie, Professorin Rûta Muktupâvela in Riga.

- Geschrieben von Dagmar Reichardt -

Stuart Hall (1932-2014) ist einer der Gründungsväter jener Disziplin, die wir heute “Kulturwissenschaft” nennen, und hat 1968-79 das berühmte Centre for Contemporary Cultural Studies an der Universität Birmingham geleitet. Er war eine zentrale Figur der Neuen Britischen Linken und einer der einflussreichsten, vielseitigsten, wenngleich wohl auch verkanntesten zeitgenössischen Soziologen, bedeutender Kultur- und Medientheoretiker, „pluraler Marxist” mit jamaikanischen Wurzeln und ohne Zweifel einer der charismatischsten öffentlichen Intellektuellen, die England zu bieten hat.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink und Claus Friede -

Der 1955 in Bonn geborene Publizist, Moderator und redegewandte Denker Roger Willemsen ist am vergangenen Sonntag in seiner Wentorfer Wohnung gestorben. Wie kaum ein anderer beherrschte Willemsen das virtuose Partiturspiel in Sachen Kultur, war universell interessiert, lernend und wissend. Ob Literatur, Musik oder Film, Ethnologie, Religion, Mode und Design – er war das, was man im traditionellen, positiv einen Feuilletonisten nennen kann, der bei vielen unterschiedlichen Dingen immer eine verbindende Brücke sah. Er war ein Erzähler, und seine Geschichten glichen sich nie, egal ob er als Autor, Vortragender oder Moderator unterwegs war.

- Geschrieben von Christel Busch -

Zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar: Jahrzehntelang standen die Gedenkstätten im Schatten der großen Konzentrations- und Vernichtungslager: Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau und Buchenwald sowie das KZ Neuengamme in Hamburg sorgten für internationale Rezeption und mediale Aufmerksamkeit.

Die schleswig-holsteinischen Gedenkorte verloren dagegen an Beachtung ihrer Historie. Erst langsam rücken die ehemaligen Konzentrationslager Husum-Schwesing, Kaltenkirchen, Ladelund und Ahrensbök in den Fokus der Öffentlichkeit. Am Beispiel der Gedenkstätte Ahrensbök wird die Geschichte des Konzentrationslagers aufgezeigt sowie die nationalsozialistische Vergangenheit einer Kleinstadt während des Dritten Reiches. Wer waren die Täter? Wer waren die Opfer?

- Geschrieben von Isabelle Hofmann -

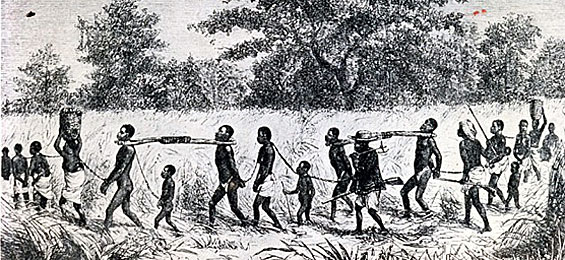

Es sind Bilder, die man nicht sehen möchte; Texte, die man nicht lesen möchte. Und dennoch ist diese Ausstellung unerhört wichtig und empfehlenswert: Noch nie wurde Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg so ausführlich aufgearbeitet, wie in der internationalen Wanderausstellung die nun – nach Berlin, Moskau, Warschau und Prag – im Hamburger Museum der Arbeit läuft.

- Geschrieben von Isabelle Hofmann -

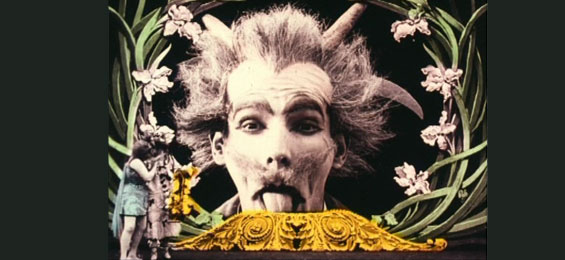

Jahrelang führte die Jugendstil-Sammlung ein Schattendasein im Museum für Kunst und Gewerbe. Neu eingerichtet und begleitet von einer großangelegten Sonderschau avanciert der Jugendstil nun zum Mittelpunkt des Hauses – und belegt eindrucksvoll, dass diese Kunstrichtung zu Unrecht auf wallende Gewänder und eine floral-fließende Formensprache reduziert wird.

Industrialisierung, Elektrizität, Telefon, Röntgenstrahlen - neue Technologien hatten das Leben der Menschen um 1900 ähnlich rasant und radikal verändert, wie hundert Jahre später die digitale Revolution. Und wie jede Revolution hatte sie erhebliche negative Auswirkungen: Ausbeutung, Verarmung des Proletariats, billige Massenartikel. Die Kunst reagierte darauf mit einer Reformbewegung, die das Leben aller Menschen verbessern und verschönern wollte. Es war „Die große Utopie“.

- Geschrieben von Marion Hinz -

Die Nordischen Filmtage Lübeck (NFL), die noch bis zum 8. November andauern und 180 Filme im Programm haben, beschreiten mit der „Crisis Cuisine" im 57. Jahr ihres Bestehens neue Wege. An drei Tagen wird im Altstadtbad Krähenteich zur Mittagszeit zum gemeinsamen Essen aus Krisengebieten eingeladen. Die "Krisenküche" bietet auf täglich wechselnder Speisekarte Suppen aus Rumänien, Afghanistan und Eritrea.

- Geschrieben von Christel Busch -

Die Hansestadt Lübeck lockt mit einer spektakulären Ausstellung.

„Lübeck 1500. Kunstmetropole im Ostseeraum" widmet sich Lübecks glanzvoller Vergangenheit als Kultur- und Kunstmetropole bis zu den Umbrüchen der Reformationszeit. Die Ausstellung erzählt von der Frömmigkeit reicher Lübscher Bürger und Bruderschaften, die um ihr Seelenheil fürchtend, den Kirchen und Klöstern eine Fülle von Kunstwerken stifteten: Flügelaltäre, Madonnen- und Heiligenfiguren, Tafelbilder, Gold- und Silberschmiedearbeiten. In die Präsentation einbezogen sind die Kirchen der historischen Altstadt und das Heiligen-Geist-Hospital. Gefeiert wird zudem die Gründung des fünfhundert Jahre alten St. Annen Klosters und das hundertjährige Bestehen des St. Annen-Museums.

- Geschrieben von Isabelle Hofmann -

Wer ihn noch nicht kannte, konnte ihn zum Neustart des „kulturklubHH“ in Hamburg kennenlernen: Georges Delnon, seit dieser Saison Intendant der Hamburgischen Staatsoper, stand Claus Friede und Hans-Jürgen Fink in der Hadley’s Cafe Bar ebenso gut gelaunt wie ausführlich Rede und Antwort auf die Frage „Wie wird die Oper zur Seele der Stadt?“.