Musik Magazin

- Geschrieben von Annedore Cordes -

Die Amtszeit der Generalintendantin Simone Young für Hamburgische Staatsoper und Philharmonisches Orchester endet mit dieser Spielzeit.

Im Rahmen der Kooperation mit „Journal“, dem Magazin der Hamburgischen Staatsoper, trafen sich Annedore Cordes und Operndirektor Francis Hüsers zu einem Resümee-Gespräch mit der scheidenden Generalintendantin Simone Young.

- Geschrieben von Isabelle Hofmann -

„Ich suche immer Komponisten aus, die ich besonders liebe“, sagt Igor Cognolato.

Ende Mai gastiert der italienische Ausnahmepianist auf Kultur Gut Hasselburg – mit Werken von Alfredo Casella, Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Liszt.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

Oper und Konzerte stärker ins Zentrum der Diskussionen in der Stadt holen, den Diskursen hier soziale und politische Impulse geben – kein kleiner Anspruch, den Georges Delnon, künftiger Intendant, für die Hamburgische Staatsoper formuliert. Der Start seiner Amtszeit rückt schnell näher. Zusammen mit dem designierten Generalmusikdirektor Kent Nagano und mit Ballettintendant John Neumeier stellte Delnon jetzt das Programm für die erste Saison des neuen Leitungsteams vor. Es setzt spannende Akzente.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

„Die tote Stadt“ von Erich Wolfgang Korngold wurde 1920 bei ihrer zeitgleichen Uraufführung in Hamburg und Köln ein Überraschungserfolg, der junge Komponist ein Weltstar. Zum Ende ihrer Hamburger Zeit hat Simone Young (musikalische Leitung) mit Karoline Gruber (Regie) die Oper nach 95 Jahren erstmals auf die Bühne der Hamburger Staatsoper zurückgeholt. Und leistet sich mit Klaus Florian Vogt den wohl besten Paul, der weltweit zu bekommen ist. Aber nicht nur deswegen ist „Die tote Stadt“ ein lohnendes Opernerlebnis.

- Geschrieben von Kerstin Schüssler-Bach -

„Glück, das mir verblieb“ – Von Hamburg aus trat Wolfgang Erich Korngolds Oper „Die tote Stadt“ den Siegeszug um die Bühnen der Welt an.

Nun kehrt sie endlich in die Hamburgische Staatsoper zurück. Dirigentin Simone Young nimmt sich der opulent schimmernden Partitur an. Regisseurin Karoline Gruber leuchtet in die psychoanalytischen Winkel des Protagonisten Paisl, der von Publikumsliebling Klaus Florian Vogt gesungen wird.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

Am Montag ging das Festival „Lux aeterna“ zu Ende, das 24 Konzerte mit spiritueller Musik aus aller Welt präsentiert hat. Stolze Bilanz: Auch weniger bekannte Künstler spielten vor vollem Haus; elfmal hieß es gar „ausverkauft“. Knapp 22.000 Besucher bescherten dem Musikereignis eine Auslastung von 85 Prozent. KulturPort.De sprach mit Elbphilharmonie-Generalintendant Christoph Lieben-Seutter über den Stellenwert solcher Festivals und über die neue Neugier auf unbekannte Musik.

- Geschrieben von David Böhringer -

Die Hamburger Kammeroper ist immer für Überraschungen gut. Jetzt hat sie einen der Welthits des Opern-Repertoires auf ihre Mini-Bühne geholt: Giuseppe Verdis „La Traviata“ – und aus dem morbiden Liebesdrama ein kompaktes, böses Kammerspiel gemacht. Eine Aufführung, die sich sehen und vor allem hören lassen kann.

Das Schrumpfen aufs Kammeroper-Format bekommt der „Traviata“ außerordentlich gut, denn außerhalb der großen Chorszenen ist da nicht viel mehr als die Geschichte der Edel-Prostituierten Violetta, ihres mordsmäßig und etwas zu schnell verknallten Alfredo, bei dem sie angesichts der tödlichen Tuberkulose das einzige Mal sich auf etwas wie die wahre Liebe einlässt – oder das, was beide dafür halten. Und dann ist da Alfredos Vater, der auf Familienehre und gesellschaftliche Konvention pocht und das Paar gnadenlos bis in seine ländliche Idylle verfolgt und auseinander treibt.

- Geschrieben von Isabelle Hofmann -

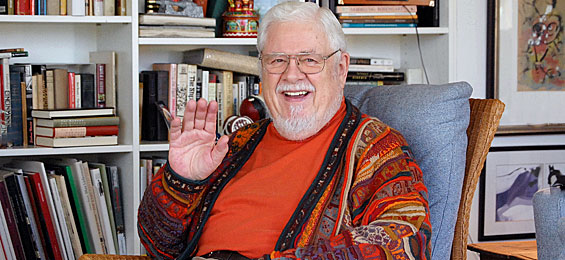

Mit „Pigalle“, „Souvenir“ und der „Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe“ eroberte Bill Ramsey die Hitparaden im Wirtschaftswunder-Deutschland.

Heute wird der Wahl-Hamburger als Jazzlegende gefeiert – was ihn freut, aber auch ein wenig verwundert. Isabelle Hofmann sprach mit dem Musiker über seine ehemalige Heimat die USA, über Europa im Vergleich, natürlich über seine Musikleidenschaft und über Jazz im Besonderen.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

Geglückte Ausgrabung: An der Hamburgischen Staatsoper wird in „La Fanciulla del West“ vorgeführt, wie Puccini für seinen Italowestern die Opernmusik von der Sängerbegleitung zum eigenständigen, die Handlung vorwärtstreibenden Element, fast schon zur Filmmusik werden lässt. Ein spannendes Stück, überzeugend inszeniert.

„La Fanciulla del West“, das ist eine Oper wie ein Western. Goldgräber, Gangster, der Sheriff und die resolute Saloon-Lady des „La Polka“ - sie alle sind aus ihrer früheren Welt gefallen, haben sich vom Lockruf des Goldes anziehen lassen und träumen nun im winterlichen Kalifornien von der alten Heimat, vom großen Geld, von der großen Liebe. Der Italiener Giacomo Puccini hat das Western-Sujet nach seinen Welterfolgen „La Bohème“, „Tosca“ und „Madama Butterfly“ geschrieben.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

Im Jahr 2000 komponierte Tan Dun seine „Water Passion after St. Matthew“ – als moderne Multikulti-Hommage an den Passions-Großmeister Johann Sebastian Bach. Jetzt dirigiert er das Werk in Hamburg zur Eröffnung des Elbphilharmonie-Festivals „Lux Aeterna“ und ein zweites Mal in Lübeck.

Der Klang kommt aus dem Nichts, einer neuen Schöpfung gleich, Wasser und Wind, ewige Klänge der Natur. Wasser und Naturklänge ziehen sich bei Tan Duns „Water Passion“ durch die von ihm ausgewählten und erweiterten Szenen der Passionsgeschichte – Christi Taufe im Jordan, die Versuchung in der Wüste, das Abendmahl, Gebet und Gefangennahme auf dem Ölberg, ein Gesang der Steine, das Volk, das Barrabas befreit und Jesus gekreuzigt sehen will, den Tod und das Erdbeben. Und am Ende symbolisiert das Wasser in klanglicher Spiritualität die Auferstehung.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

Wenn man das Herz des irischen Folks sucht, landet man seit Jahrzehnten ohne allzu viele Umwege beim Familienclan der Fureys.

Die Dubliners – das waren die Rauf- und Saufbolde. Die Feingeister, die das Gälische mit Polyphonie und Elektronik aufpeppten – das sind die Musiker von Clannad. Die Fureys waren immer eine Klasse für sich, schon als Vater Ted, der Fiddler, noch mit ihnen auftrat, als die vier Brüder mit Davey Arthur die Folkfestivals aufmischten. Konzentrierter dann bei Eddie und Finbar Furey. Die Essenz all dessen – das ist Finbar Furey, der – inzwischen 68 – im vergangenen Jahr in Irland den Nr.1-Hit „The Last Great Love Song“ landen konnte und nun mit dem gleichnamigen Album auf Tour ist.

- Geschrieben von Horst Schinzel -

Auch versierten Musikfreunden ist die „légende-dramatique“ in vier Teilen „La damnation de Faust“ op. 24 (deutsch: „Fausts Verdammnis“) von Hector Berlioz (1803-1869) kaum bekannt.

Zu Lebzeiten des Komponisten ist das unkonventionelle und teils surreale Werk nie szenisch aufgeführt worden, überhaupt und erstmals gut ein Vierteljahrhundert nach dessen Tod, 1893 in Monte Carlo. In der heutigen Aufführungspraxis wird das Stück, das mehr einem Oratorium denn einer Oper ähnelt, meist rein konzertant zu Gehör gebracht, was der eigentlichen Intension des Komponisten entspricht, weil es laut Berlioz, „so viele unterschiedliche Realitätsebenen aufweist“.

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

Man kann gewisse Spielregeln in diesem munteren Umarbeitungsreigen feststellen.

▪ Bach verwendet Musik aus weltlichen Kantaten in anderen weltlichen.

▪ Musik aus weltlichen Kantaten findet sich in geistlichen wieder.

▪ Und Musik aus geistlichen Werken kommt in anderen geistlichen Werken vor.

▪ Musik für einen Bürger kann Musik für einen König werden, Musik für einen König Musik für Gott – umgedreht ist das sehr selten. Aber auch das kommt vor:

- Geschrieben von Hans-Juergen Fink -

Was war da geschehen?

Es gab immer wieder Klagen, der Kantor komme seinen Pflichten an der Thomasschule nicht nach, besonders nicht dem ungeliebten Lateinunterricht – „Der Cantor tuet nichts!“ hieß es. Es gibt Streit mit einem Präfekten des Thomaner-Chores, der bis vor den Rat gebracht wird. Das stieß den Ratsmitgliedern sauer auf. Im Ratsprotokoll vom 2. August 1730 heißt es: Weil er „über alle Maßen halsstarrig und incorrigibel“ sei, wurde beschlossen, „dem Kantor die Besoldung zu verkümmern“.